皮膚及身上腫塊原因多, 哪些情況要注意?

2025/01/12

皮膚是人體最外層的器官,有變化時也最容易發現,原本光滑的肌膚,忽然出現不明的突起、腫塊。(圖片來源:iStock)

陳小姐洗澡時,摸到自己手臂上有一、兩個小腫塊,摸起來有點硬,但不會痛,所以也不以為意。但一到夏天穿無袖的衣服時,兩塊凸起十分明顯,難免引起朋友關心,擔心長了不好的東西,七嘴八舌的要她去醫院檢查。

被朋友一說陳小姐也憂慮起來,趕緊到皮膚科檢查,醫師仔細診察後告知應是脂肪瘤,持續觀察就可以了,不用擔心。如果有變化,例如變大、外形變化、有壓痛感等,記得再回診。

皮膚是人體最外層的器官,有變化時也最容易發現,原本光滑的肌膚,忽然出現不明的突起、腫塊,甚至摸起來不若以前平滑,心裡都難免疑惑。若腫塊摸起來不痛不癢,也不影響生活,好像不應該因此小題大做,專程跑一趟醫院看診;但不處理,它又一直在那裡「刷存在感」,許多民眾內心上演各式糾結小劇場。

腫塊百百種,不一定都是皮膚表層的問題,還可能牽涉到更深層的神經、肌肉、血管、淋巴等。但因腫塊凸出於皮膚上,民眾多半會先尋求皮膚科醫師診治,所幸皮膚科門診臨床經驗中,多數腫塊是良性。

本文目錄

皮膚腫塊最常見為粉瘤、脂肪瘤

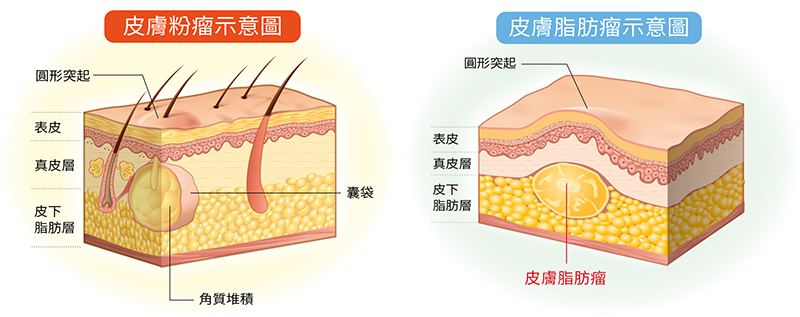

皮膚科門診常見的皮膚腫塊為粉瘤和脂肪瘤,兩者是不一樣的病灶。有時粉瘤上面會有小開口,可以擠出白白的物質,被誤以為是脂肪瘤。其實粉瘤擠出來的東西是角質,並不是脂肪。

一個簡單的判斷方法就是試著滑動腫塊上面的皮膚,看它會不會跟著皮膚滑動。粉瘤底下有個囊袋,會長到真皮層,若滑動皮膚時,腫塊會跟著表皮移動,比較可能是粉瘤。脂肪瘤則長在皮下的位置,若滑動皮膚時,腫塊不會跟著皮膚被滑動,較可能是脂肪瘤。

皮膚粉瘤、脂肪瘤示意圖。(圖片來源:好健康會刊)

◉ 粉瘤(表皮囊腫)

粉瘤的特徵是底下有一個囊袋,一部分黏到真皮層,頂端有開口,有時黑黑的,就像一個超大的黑頭粉刺;也可能沒有黑頭,但形狀尖尖的,像一個毛囊凸起。

成因主要是因為毛囊發炎後,毛囊內表皮也被撐大,宛如一個袋子,形成一個表皮囊腫。表皮會繼續產生角質,皮脂腺會分泌油脂,有時聞起來會臭臭的,主要就是積了很多這些分泌物。有時患者只希望把裡面的分泌物擠出來就好,擠出來粉瘤會變小,但若未擠乾淨還會再長;當然也有人長粉瘤但一直都沒有發炎,或者是用手擠就把整個囊袋都擠出來。

但若粉瘤發炎、細菌感染,出現化膿、紅腫熱痛的症狀,或是持續變大,還是建議處理。臨床上處理粉瘤多半是手術把整個囊袋都拿掉,才能徹底解決,避免再發。若粉瘤還在發炎,則要先切開排膿,等發炎緩解後再開刀,傷口較小,也比較容易清得乾淨。

◉ 脂肪瘤

脂肪瘤顧名思義是長在皮下的一團脂肪,一般不太會疼痛,用力壓的話有時會有壓痛感。發生的原因不明,全身都有可能長,多半觀察即可,不太需要處理。但有些人長很多顆脂肪瘤,或是愈來愈大,影響到外觀,就會考慮動手術。

雖然脂肪瘤大多為良性,仍無法百分之百排除惡性的可能(如少見的脂肪肉瘤為惡性),如果快速變大,或者是長至7、8公分大,常常疼痛,則建議到門診請醫師評估。

皮膚腫塊其他常見病因

其實當摸到皮膚腫塊,還有許多可能性,如曾遭撞擊導致皮下組織受傷而水腫。有些腫塊是「膿瘍」引起,位置比較深(在真皮層以下),表面會看不到發紅,但其實裡面已經發炎、化膿。

手腕上出現一團球狀物,有可能是「腱鞘囊腫」。(圖片來源:好健康會刊)

也有些深層的血管瘤可能會以皮膚腫塊表現,運動後會脹大,醫師會仔細觀察腫塊內是否有綠綠紅紅的色調或紅點(血管),或以超音波檢查確認。

腫塊也可能是疝氣,如腹股溝摸到腫塊可能是疝氣所致。

還有「黏液囊腫」,會出現在指甲近端靠近指關節處。因為黏液堆積,在表皮表凸起成小腫塊。

手腕上出現一團球狀物,有可能是「腱鞘囊腫」,與肌腱關節組織比較有關,但因為長在皮膚淺薄的地方,例如手腕、踝前、足背等部位,所以民眾很容易察覺,且通常是先找皮膚科就診。腱鞘囊腫會長在關節處,主要是因為關節組織的慢性發炎,關節囊液滲漏,形成明顯的凸起。當醫師將針扎入病灶,發現內容物如果凍膠般,即可診斷。治療方式可以引流後加壓患部,但若腱鞘囊腫比較大或長在深層部位,也會轉請骨科醫師手術處理,皮膚科可以做為篩檢的第一關。

「粉瘤」反覆發炎 可能有其他病灶源頭

身上的皮膚腫塊需轉給其他科別處理的情況並不少見。臨床上曾接獲患者的下巴長出類似粉瘤的腫塊,經皮膚科醫師處理後還是一再復發,才發現病灶源頭是患者的牙根發炎,因發炎物質穿透骨頭累積在下巴,形成囊腫所致。此個案後續轉給牙科處理,牙齒發炎治療好後,再處理下巴的腫塊,就不再復發了。

也有些患者是肛門附近長粉瘤,皮膚科醫師處理後還是復發,有可能是肛門附近有廔管發炎導致膿瘍,這時也需要轉請大腸直腸外科醫師處理。

由於皮膚腫塊類型多,當發現皮膚腫塊,不知找哪一科就醫時,皮膚科可作為初步鑑別診斷的科別,另外也可以腫塊的部位來判斷。如長在肛門附近可以找大腸直腸外科;長在眼睛(如麥粒腫、眼皮水腫)可找眼科;長在頭頸部可以找耳鼻喉科;而乳房的皮下腫塊直接找乳房外科能較快地分辨是否為腫瘤。

如何與淋巴結腫大區別?

通常皮膚腫塊中讓人比較擔心的是淋巴結腫大。要區分淋巴結腫大與一般的皮膚腫塊,可以從位置和深度辨別。首先淋巴腫大會發生在身體的淋巴結處,常見的部位如耳前、耳後、脖子、腋下、腹股溝等處;淋巴結腫大位置通常比較深,已經到了脂肪層,且摸起來比較有彈性。同時也可以觀察是否合併有其他症狀才造成淋巴結腫大,例如發炎或感染等。

若很多顆淋巴結同時腫大,或是淋巴結腫大且會痛,有可能是身體正處於急性發炎的狀態,也有淋巴癌的可能性,應積極就醫。若只是單純的淋巴結腫,沒有紅腫痛的現象,可以先自行觀察記錄,若持續兩周以上,還是檢查一下比較安心。

蟹足腫、隆凸性皮膚纖維肉瘤 可能混淆

蟹足腫是一種與體質有關的特殊疤痕,通常是長在傷口部位兩側,中間呈現凹陷,形狀宛如啞鈴般,有時也會持續增生擴大。

蟹足腫是一種與體質有關的特殊疤痕。(圖片來源:好健康會刊)

皮膚纖維瘤外觀宛如一小顆青春痘突起,大小約0.5公分、1公分,也像個疤痕,摸起來硬硬的,通常長在淺層(真皮層),這是良性的組織,大部分不會痛,但若超過1公分,且繼續長大,應就醫檢查,與惡性的「隆凸性皮膚纖維肉瘤」辨別。

隆凸性皮膚纖維肉瘤比較容易發生在三、四十歲年輕人身上,病灶外觀有點類似蟹足腫,容易混淆,甚至有案例是一開始被當成蟹足腫處理,一直打類固醇不見消除,才發現是隆凸性皮膚纖維肉瘤。也有案例其實是蟹足腫,但因為擔心是纖維肉瘤而接受切片檢查,卻因此讓蟹足腫問題惡化。

由於分辨不易,建議一旦發現有不規則的疤痕,質地偏硬、持續長大,且往旁邊及皮膚深處長,不太容易跟著皮膚移動,應高度懷疑是隆凸性皮膚纖維肉瘤,就醫檢查。還好這個腫瘤長得很慢,惡性度較低,但容易再發,多半建議動手術切除乾淨,避免復發。

皮膚腫塊需觀察是否有變化 建議「拍照存證」

對於較難從外觀或臨床症狀判斷性質,或長在比較深層的皮膚腫塊,皮膚科醫師最常使用的檢查工具為超音波檢查,若腫塊要在某個姿勢下才能發現,超音波可能也照不出來,就會動用電腦斷層或磁振造影檢查。

皮膚腫塊大半雖然都是良性的,但「好人也可能會變成壞人」,如何提早發現,則要靠患者觀察注意。例如形狀變得很奇怪,或原本只有一顆,短時間內又長出很多顆;一年內反覆長、有分泌物等,都要特別注意惡性的可能。

至於民眾自己也可以善用手機照相這個功能。現在手機拍照很方便,若尚無就醫急迫性,拍照觀察是最好的追蹤方式,當發現皮膚腫塊時,可以先拍照,最好同時用尺量大小。以頻率而言,一開始可以一個月拍一次,沒有什麼變化就 3 個月或半年再拍一次。若大小、顏色形狀都沒有太大變化,可以每年拍一次。建議可以選在生日的時候拍照,就不容易忘記。日後需就醫時,這些照片即可作為醫師診斷參考。

原文出處: 健康刊物 | 皮膚及身上腫塊原因多, 哪些情況要注意?

心發現延伸閱讀: