居家常見中毒危機! 如何預防與應對?

2025/02/25

兒童誤食藥物很常見,家長須特別留意藥物保存。(圖片來源:好健康會刊)

根據資料顯示,台灣急性中毒事件主要來自於食物、藥物、一氧化碳及化學試劑。以食物中毒來看,光是2023年總件數就達633件、患者人數共5,196人。另根據統計,2023年國人因意外事故死亡達7,063人,其中暴露在有毒物質所致的意外中毒死亡人數共474人,佔比約6.7%;這些事件包括誤食化學物品或藥物、食物中毒、吸入有毒氣體等,顯示意外中毒事件亦是現代社會中不可忽視的健康威脅。

居家中毒事件 幼童誤食藥物最常見

健保署曾發布新聞提醒,有超過一半以上的中毒事件發生在小於6歲的孩童身上,最常發生中毒的地點是在家裡,其中,兒童誤食藥物則是最大的危機。

衛生福利部暨臺北榮總臨床毒藥物防治諮詢中心也曾統計,近年國人因藥物導致中毒佔所有中毒物質約38%,與早期國人多為農藥中毒有所差異;而「非蓄意」導致的藥物中毒事件中,又以小於6歲的幼童為大宗。

由於成人與兒童的用藥有顯著差異,且兒童對藥物劑量更為敏感,誤食成人用藥,尤其是心血管藥物、止痛藥等,可能造成危險。該中心曾多次接獲家中幼童趁父母不注意時,誤服長輩慢性病藥物的案例。雖然現今許多藥物的安全性已較為提升,但仍可能引發嚴重毒性反應,不可不慎。

尤其要注意的是,無論幼童誤食何種毒藥物,均不建議自行催吐。建議家長第一時間幫幼童取出殘餘藥物,並協助幼童刷牙、漱口,以清除殘留的藥粉或毒物。若幼童誤食的藥物屬於「心血管用藥」、「止痛藥」、「身心科藥物」、「降血糖藥」、「止喘藥」等成人用藥,其劑量對幼童而言過高,可能導致其中毒或死亡,因此,應立即聯繫上述毒藥物防治諮詢中心諮詢,在藥物尚未發揮作用前採取必要行動。若幼童出現昏迷、抽搐或呼吸困難等緊急情況,應立即送醫。

平時要避免類似狀況發生,家長應將藥物存放在兒童接觸不到的地方,例如鎖起的藥箱或藥櫃內,且避免兒童看到家長服藥過程以免模仿;此外,家中若有老人或需要長期服藥的成員,也應將藥物明確標示並加以區分,以免與其他食物產生混淆。

清潔劑及環境衛生用藥勿分裝 避免誤用誤食

居家常見的中毒事件還包括清潔劑與環境衛生用藥中毒、一氧化碳中毒等。清潔劑(如漂白水、鹽酸等)與環境衛生用藥(如殺蟲劑),大多含有強烈的化學成分,若誤食也可能導致嚴重傷害,應放在兒童不易取得之處;此外,有許多清潔劑因容易揮發,若在密閉空間中使用,吸入後也可能對呼吸道造成損傷,建議使用這些化學品時應在通風良好的地方進行,尤其應避免將清潔劑分裝到一般容器內,以免誤食。

如果是將環境衛生藥物誤噴在臉上、身上,第一時間可以先以清水沖洗掉,如果量較大或感到身體不適,應趕緊就醫。

注意通風 嚴防一氧化碳中毒

一氧化碳中毒也是居家環境中的一大隱憂。居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良,瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致。一氧化碳氣體無色無味,加上中毒症狀與感冒也相似,例如疲倦、腸胃不適、嘔吐等,因而容易被忽略。事實上,一氧化碳與血紅素的結合能力是氧氣的200至250倍,吸入體內後會阻礙氧氣與血紅素結合,導致組織缺氧及細胞受損,當中毒者察覺異常時,往往已感到虛弱無力,甚至無法發出求救信號。

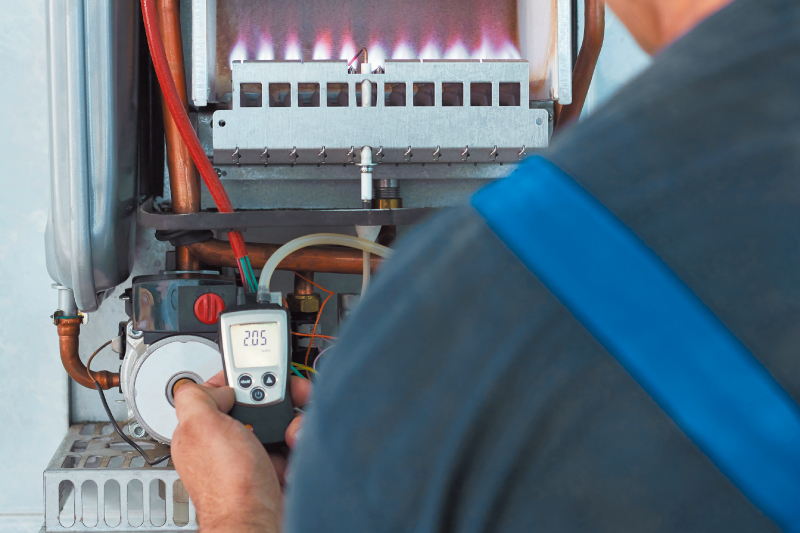

定期檢修熱水器、注意通風,避免一氧化碳中毒。(圖片來源:好健康會刊)

最好的預防措施為定期檢修熱水器,確保其安全性。熱水器應裝在室外、通風良好的陽台或選擇能強制排氣的熱水器。若出現頭昏、噁心、嗜睡等身體不適狀況時,應立即停止使用熱水器並打開窗戶通風,並趕緊打119求助。

食物中毒事件頻傳 食材應妥善保存 避免病菌滋生

近來食物中毒事件頻傳,輕則腹瀉嘔吐,嚴重卻可能致命。例如2024年年初爆發的寶林茶室中毒案有多人死亡,禍首指向食物保存不當導致汙染到該食物的唐菖蒲伯克氏菌(學名:Burkholderia gladioli)得以大量滋生,產生高劑量之邦克列酸(英語:Bongkrek acid)。2024年4月兩家連鎖餐廳發生員工、顧客破百人上吐下瀉送醫,疑似諾羅病毒感染;2024年9月台東金峰鄉原民部落疑似食物中毒事件亦有多人死亡,檢驗人員在小米檢體中檢出高濃度農藥托福松...層出不窮的事件,讓食安議題引發熱議。

食物中毒的病因物質可分為細菌性、化學性、天然毒及其他。細菌性中毒常見的原因包括沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌和仙人掌桿菌等病原體,這些細菌容易生長在不當儲存或處理的食物中,特別是在夏季高溫炎熱時,細菌繁殖速度更快,因此應注意食物保存及衛生觀念,儘量避免生食或食用未徹底加熱的食物;同時應妥善保存食物,避免在室溫下放置過久,以免滋生細菌。其他病原體包括諾羅病毒、輪狀病毒。

化學性食物中毒主要源自於食物中所殘留的化學物質,如農藥、重金屬等。為了避免化學性食物中毒,應儘量選購經過檢驗合格的產品,並徹底清潔蔬果,以去除殘留農藥。而從源頭來看,在食品安全管理上,政府相關單位也應加強農藥殘留檢驗,確保食品供應鏈的安全性,才能有效防範化學性食物中毒的發生。

如何警覺是食物中毒?根據流行病學及美國疾病防治中心(CDC)的定義,當兩人以上食用相同的食品後,出現相同的症狀(如嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛、發燒、頭痛、虛弱、血便、膿便),並在可疑食品的殘餘檢體或患者的糞便、嘔吐物、血液等檢體中,或相關環境檢體(如空氣、水、土壤)中,分離出相同類型(如血清型或噬菌體型)的致病源,即可判定為一起食品中毒事件。若因食用肉毒桿菌污染食品或發生急性化學性中毒,即使只有一人發病,也可視為一起食品中毒案例。

誤食不建議催吐 也不一定要洗胃

中毒後如何處置?若是誤食,一般不建議採行催吐,尤其是吞食強酸、強鹼等腐蝕性毒物,或是汽油、去漬油等揮發性高的毒物,以及含有玻璃刀片及釘子等尖銳物時,更是禁忌。除擔心引發更大的傷害,也恐因催吐後引發咳嗽、嘔吐症狀,導致併發吸入性肺炎的風險。

送醫後,醫療處置是以維持生命跡象穩定為優先,醫療人員會遵循進階心臟救命術或毒化物救命術等急救原則進行處置,當醫師進行理學檢查及詢問病史時,病人或家屬應盡可能提供詳細的線索,如有關暴露物的名稱、廠牌、劑型、劑量、濃度及接觸時間等,家屬亦可利用手機照相拍攝瓶罐外觀,提供醫師參考。

若發生誤食事件,不建議自行催吐。(圖片來源:iStock)

治療方面,根據中毒物質不同,處置方式也不一樣,原則上以減少身體對毒藥物的吸收及促進毒藥物之排出為原則。例如可能使用活性碳、緩瀉劑、全腸灌洗、血液透析、強迫利尿等方式,讓病人體內毒物排出。至於是否需要洗胃?只要不是食入強酸或強鹼,原則上可以洗胃,但需在誤食事件發生一小時內施行。若來不及洗胃也不用擔心,近年來醫界發現,誤食中毒不一定需要洗胃,因為根據醫院統計,病人是否洗胃對於預後與併發症沒有顯著差異。

預防勝於治療 養成良好習慣減少意外發生

預防中毒事件的發生,最重要的是建立良好的生活習慣。例如妥善存放藥品、清潔劑等化學物質,勿分裝,避免兒童誤食;注意食品衛生安全、徹底洗淨食材,減少生食或食用未煮熟的食物,尤其是海鮮、雞蛋等易受汙染的食材。此外,若聞到食物有疑似腐敗的氣味,就應當機立斷不要食用。

中毒事件的發生往往是意料之外,但如何預防中毒卻是每個人必備的基本常識,唯有提高對中毒風險的警覺與應對,才可有效降低意外中毒的發生機率。萬一發生中毒事件,切記不要催吐,可撥打毒藥物防治中心諮詢電話。

Q:喝牛奶可以「解毒」嗎?

A:牛奶無法解毒。過去雖有研究指出誤食腐蝕性或刺激性物質,可以立即喝牛奶或水,可能可以略為緩解不適之症狀,然而此種作法沒有真正的解毒作用。遇到中毒情況時,仍應立即尋求專業醫療協助。

原文出處: 健康刊物 | 居家常見中毒危機! 如何預防與應對?

心發現延伸閱讀: